Non so se qualcuno di voi è mai stato su un Open Bus ma se per caso, per qualche strano motivo, ci siete finiti allora converrete con me che è una delle migliori invenzioni dell’uomo. Un Open Bus è un pullman con 35 cuccette messe in fila e incastrate geometricamente fra loro per occupare meno spazio possibile. Appena entri ti fanno togliere le scarpe e ti danno una coperta di pail e ti fanno accomodare. In Viet Nam (e credo in tutta l’Indocina) sono sfruttatissimi da chi, per questioni di tempo e comodità, preferisce viaggiare di notte. Le cuccette sono comodissime e viene trasmesso in loop su alcuni piccoli schermi degli sketch dello Zelig vietnamita, una fitta serie di calci nei coglioni all’intelligenza umana.

E’ su queste cuccette che si conclude il giorno che definirei “del meritato riposo”: ci svegliamo che sono quasi le 11 e il tipo dell’hotel in cui siamo ci dice che possiamo lasciare le valigie qui e fare quello che vogliamo, senza dormire e quindi anche senza pagare. Noi accettiamo con piacere e saliamo in sella al motorino per percorrere i 40 km che ci separano da una pagoda cristiana particolarmente grande che si trova a Phat Diem, un paesino limitrofo a Ninh Binh. Il viaggio è lungo e scomodo ma ci permette di attraversare diversi insediamenti rurali, sconfinate risaie e una gran numero di cimiteri. I cimiteri in Vietnam non sono circoscritti in zone troppo definitive, anzi, quasi ti viene da pensare che un morto vietnamita possa riposare dove vuole. Scegliamo di fermarci in uno dei cimiteri più isolati, dopo aver percorso una stradina minuscola.

Le tombe sono generalmente di due tipi, cristiane e buddiste con la differenze che quelle cristiane sono una triste rottura di palle e quelle buddiste sono spesso colorate e con motivi floreali e animali. Ci fermiamo in un piccolo tempio tirato su per onorare la vita di una vecchietta rugosa. C’è una ciotola di riso, un pacchetto di foglie, banane, varia frutta, incenso e un registratore tascabile che manda in continuazione una nenia di 15 secondi, una preghiera che ripete queste parole “Nam mo a di da phat”. No, non l’ho capito ascoltandolo ma girando il registratore. Sul retro infatti ci sono 7 titoli di preghiere selezionabili spingendo semplicemente l’unico pulsante presente sull’apparecchio. Un metodo elementare per assicurarsi una pace sinfonica (rimarrò così stregato da quella preghiera che poi la ritroverò su YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=NfDcqgO4AFU) La nenia ci ipnotizza e ci fa restare lì ancora per un po’ fino a che un contadino ci sorprende a strappare alcune foglie di riso dal terreno e ci invita a fare un po’ meno. Phat Diem non è facile da raggiungere soprattutto perché le indicazioni sono poco affidabili, a volte ci sono e a volte no. La gente del posto, molto divertita nel vedere dei giovani bianchi che pronunciano male i nomi delle loro città continuano a dirci “3 chilometri, 3 chilometri”. Ne facciamo svariati di chilometri e facciamo anche avanti e indietro un paio di volte prima di prendere la svolta giusta e trovare la pagoda che è bella, per carità, ma un po’ troppo piena di cristi e di madonne per i miei gusti.

Nei cortili verdeggianti all’interno del sito capeggiano in bella vista alcuni immagini dei missionari pedofili che nel ‘90 hanno indottrinato gli indigeni con le verità assolute che tutti noi conosciamo. Mi faccio un giro per le strade del villaggio e ricevo un accoglienza calorosa dai bambini del posto, forse abituati ai missionari cattolici (restando in tema: rincontrerò Giampaolo pochi minuti dopo con una foto di alcuni piccoli vietnamiti in posa come i Power Rangers ma con il pisello di fuori). Quando torniamo al motorino ci fermiamo da un uomo che abbiamo scelto di chiamare il Vecchio Chen, un lurido esemplare di cuoco da strada che per soli 20000 Dong (90 centesimi di euro) ci imbusta degli spiedini di carne dolce che se fosse cane bau, se fosse gatto miao, se fosse tardi ciao. E infatti è tardi e decidiamo di tornare a Ninh Binh. Dopo un paio d’ore siamo sull’Open Bus diretti a Dong Hoi, piccolo centro abitato che ci farà da base mentre entreremo nella selvaggia riserva naturale di Phong Nha Ke Bang.

Il viaggio in Open Bus sarebbe una mezza bomba se non fosse per le scarse capacità dell’autista di mantenere stabile il pullman. Ogni 15 secondi apro gli occhi aspettando l’urto che mi accompagni a miglior vita ma la tortura più grande è quella di tornare subito in carreggiata, con la falsa speranza di trovare un po’ di tranquillità. Sono le 3:30 di notte quando riesco a prendere sonno e come nei migliori cartoni di Paolino Paperino un vietcong mi sgrulla la spalla urlandomi “Dongooèèè”, che sarebbe Dong Hoi, la nostra città-fermata. Scendiamo storditi come appena nati e con noi scendono due coppie di fidanzatini, una belga e una tedesca. Quella belga è composta da una italo-marocchina che, paradosso, odia gli immigrati e il suo boyfriend, un manzo scemo con le movenze irruente dei ragazzi ritardati. Quella tedesca invece è decisamente più piacevole soprattutto per la presenza di Robert, un ex metallaro riciclato emo molto simpatico e dotato di ciuffo. Tutti e sei ci guardiamo intorno un po’ confusi quando, come al solito, anche alle 4 di notte, alcuni uomini del posto compaiono come d’incanto intorno a noi pronti a contrattare per il prezzo del viaggio in taxi fino a Son Trach. Strappiamo una cifra ridicola al povero vietnamita con gli occhi armati di caccole che probabilmente è stato svegliato a calci rotanti in faccia per portare il suo pulmino-taxi li dove siamo noi. In 40 minuti siamo a Son Trach ma non ci rendiamo conto di dove siamo perché appena arrivati c’è da trovare un posto dove dormire e alle 5 di mattina non è proprio come guardarsi un Disney. Riceviamo svariate porte in faccia dai receptionist assonati che non vogliono proprio sentirne di contrattazioni ma vogliono solo fare star zitta la propria moglie che con tono acido continua a ripetergli “Vedi? Sei un fallito Chen, dovevo sposare tuo cugino, tuo cugino Chen!”. Così dopo tre tentativi troviamo finalmente un buon cattolico pronto ad accogliere dei bianchi grassi e arroganti:

l’Easy Tiger è un posto carinissimo, che ci fa aspettare un’ora e mezza prima di farci prendere le camere. In quel lasso di tempo io mi addormento in piedi una manciata di volte e quando riapro gli occhi, e solo quando li riapro, mi rendo conto di dove siamo finiti veramente. Son Trach è un villaggio nel distretto di Bo Trach, un ammasso di caseggiati (molti di questi in legno)

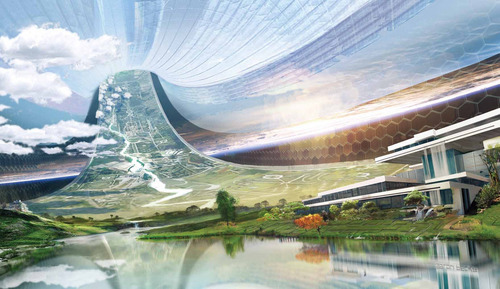

distribuiti su una sola via che diventa un sentiero quando incontra il fiume verde che probabilmente non ha neanche un nome. Ci guardiamo intorno per qualche minuto e da qual momento in poi siamo dentro un documentario del National Geographic. Siamo li per un motivo preciso, la sconfinata riserva di Phong Nha Ke Bang, un mix di fiumi in piena, acquitrini, paludi, giungle, altri fiumi e altre montagne a cui sembrano colate addosso le foreste dal cielo. Qui la vegetazione ingloba tutto senza risparmiare neanche gli alberi i cui tronchi si mimetizzano sotto fitti strati di rampicanti. Dormiamo un’ora e alle 9:30 siamo pronti per noleggiare l’ennesimo motorino che però stavolta ha 3 marce, perché ci sentiamo capaci di tutto, perché c’abbiamo 27 anni e una serie di applausi spontanei ricevuti. Abbiamo deciso di fare coppia con le altre due coppie (quella belga e quella tedesca) e il fantasma del binomio gay torna minaccioso a farsi sentire, ora che ci stanno anche le montagne poi… . La strada che ci porta alla riserva (che l’UNESCO nel ‘93 ha definito: “molto bella”) è sensazionale e ci fa dire per l’ennesima volta “questa è proprio la cosa più bella di tutte però”.

Siamo nel bel mezzo del nulla quando una salita troppo incazzata fa impennare il motorino e lo fa cadere all’indietro, rompendo fanalino posteriore, parafanghi, manubrio dell’accelerazione e alcuni pezzi di telaio. Dell’olio comincia a scendere sensuale verso valle mentre stiamo ancora traducendo Marco 3,27. Io raccolgo i pezzi, Giampaolo lo fa ripartire e decidiamo di volercene occupare dopo perché il posto è troppo bello per pensare ad uno Sky del ‘71 noleggiato con 2 Euro e mezzo.

L’entrata della riserva sembra la porta di roccia di Jurassic Park e sicuramente Giampaolo non mi lascerà passare questa similitudine perché l’ho ripetuta troppe volte e non ha più niente di brillante da comunicare. Comunque sembra proprio l’entrata a Jurassic Park!

Una salita in mezzo alla foresta ci porta fino in cima ad un monte verde, subito dopo la Salaria, e da li in poi il tutto ha dell’incredibile: la grotta di Phong Na in cima alla salita infinita è la più grande grotta del mondo. Non la più grande d’Italia, o la più grande d’America: la più grande del mondo e questo vuol dire che appena entrati da una piccola ferita tra le rocce ci ritroviamo dentro un mondo sotterraneo che non sembra avere un fine visibile.

Dopo l’ormai consueta sequela di bestemmie da stupore iniziamo la discesa. Impieghiamo 40 minuti per arrivare al limite consentito di profondità: da quel punto in poi infatti la nostra guida cartacea ci dice che per scendere gli ulteriori 7 chilometri c’è bisogno dell’accompagno e di un elmetto e di una luce da esploratore. E di 100 dollari americani, che fanno sempre bene al socialismo. Noi scavalchiamo le transenne in preda al cagotto emotivo ma non riusciamo ad inoltrarci per più di qualche metro a causa della totale assenza di luce. La grotta è composta da calcaree per la maggior parte e questo vuol dire che li dentro l’acqua ha avuto migliaia di anni di tempo per modellare la roccia a suo piacimento, dando vita a sculture che proprio io non lo so. Ci scattiamo alcune foto in cerca della luce giusta ma è complicato rendere al meglio l’impatto visivo di questo luogo. Ci arrendiamo così ad alcuni scatti dozzinali da turista cinese a Fontana di Trevi: monetina, gelatino, sorrisino. Mentre risaliamo in superficie ci chiediamo più volte quale sia stata la reazione del primo uomo che nel 1993 ha scoperto questo tempio di calcaree. La nostra esplorazione del sito di Phong Na finisce con un percorso selvaggio che la cartina chiama Eco Trail, un appellativo hipster per definire quello che da bambino avrei pensato se mi avessero chiesto di disegnare l’avventura ideale.

La caratteristica principale di questo tragitto è che si sviluppa su ponti e sentieri costruiti su delle pericolanti assi di bambù, attraverso una foresta fittissima e un paio di fiumi in piena.

A quel punto decidiamo di fare una cosa che non faremo più in futuro, ovvero abbandonare il percorso prestabilito ed avventurarci in mezzo agli alberi.

Si perché il Viet Nam Centrale era chiamato anche DMZ, Zona Demilitarizzata: in questa zona gli americani si sono divertiti a spargere mine come fossero Cornflakes e ancora oggi, ogni anno, muoiono 2000 persone a causa di ordigni inesplosi. L’eredità del colonialismo francese è stata l’ottima cultura culinaria che il Viet Nam ha assorbito dai loro conquistadores, quella americana invece è stata questa. Un motivo in più per credere nelle antiche scritture: “verrà un giorno in cui un popolo di ciccioni irresponsabili si troverà a decidere le sorti del mondo e quelle sorti faranno quasi tutte schifo”. Quando cerchiamo di immergerci nel fiume l’acqua è troppo fredda e l’ora troppo tarda. Torniamo verso il villaggio di Son Trach felici come non mai ma ci ricomponiamo subito perché è arrivato il momento di recitare la parte dei ragazzi che non hanno frantumato il motorino a noleggio. La prova attoriale è buona ma inculare un vietnamita è un’arte che impareremo del tutto solo giorni dopo, verso la fine della nostra permanenza. Riusciamo a spillare un sconto sul pagamento del danno, il cui totale ammonta a 4 euro. Noi rosichiamo come pazzi perché abbiamo perso completamente il valore effettivo del denaro: 4 euro sono un’infinità, che palle! La giornata finisce fantasticando sulla vita della nostra coinquilina obesa di Washington DC che ha preso il terzo dei quattro letti presenti nella nostra stanza, all’Easy Tiger. Lasceremo un mistero alle nostre spalle: una volta tornato dall’escursione trovo un stronzo di 35 cm nel bagno. Tiro lo scarico e penso che sia stato Giampaolo. Rincontro Giampaolo e lui mi dice di non aver sganciato nessuna bomba. Gli americani, invece, perdono il pelo ma evidentemente non perdono il vizio.

La sveglia alle 5 non è una tragedia. Arrivare fino a Da Nang su una corriera piena zeppa di vietnamiti invece è classificabile come piaga biblica. Ci mettiamo 10 ore e vedo salire e scendere più o meno tutta la quinta elementare del Viet Nam perché la corriera che abbiamo scelto si ferma davanti a tutte le cazzo di baracche dell’Indocina a raccattare scolaretti ma non solo: con noi ci sono operai, impiegati, anziani signori, anziane signore e mamme con figli addormentati. Verso la nona ora sembra di stare in Train De Vie. Quando arriviamo a Da Nang ci rode così tanto il culo che ci appiccichiamo praticamente con tutti compresi i mototaxi che vogliono portarci ad Hoi An, la nostra prossima meta. “Quanto? 2 dollari? 2 dollari è troppo, fottiti, vergognati”. Un sentimento di Napoli si sta progressivamente impossessando di noi e questo ci porta ad arrivare ad Hoi An in 3 su un cinquantino con tre zaini, di cui uno da trekking. Al mototassinaro gli diamo delle unghie, cinquanta centesimi e della terra secca. Stanchi, sporchi e avvelenati troviamo un hotel al centro della città

e i due giorni successivi sono clamorosi. Hoi An è la città più bella del Viet Nam, con alle spalle una tradizione millenaria di artigianato.

Qui tutti fanno tutto a mano, ma più di tutto fanno i vestiti e le scarpe. Ora sicuramente starete immaginando qualche bambino con la pancia gonfia che cuce un pallone della Nike ma qui non è proprio così e a dire la verità neanche in tutti gli altri posti del Viet Nam lo è. L’intera città è cosparsa di botteghe di sarti fenomenali che posso farti qualsiasi vestito, di qualsiasi tessuto in meno di una giornata. Stessa cosa con le scarpe. La fama di Hoi An e la qualità del suo artigianato sono rinomati in tutto il mondo così Giampaolo si fa fare un blazer senza collo con un doppio petto e un cappotto non troppo lungo con un cappuccio enorme che dallo stomaco parte per coprire ampiamente tutto il capo. Una specie di armani-ninja ma fatto a mano.

Io mi sfogo chiedendo una camicia di simil seta con un pattern floreale che mi fa assomigliare a Boston George quando ancora spacciava erba in California. Galvanizzati ci dirigiamo verso il mercato dove facciamo degli acquisti incredibili, come quello di Giampaolo, uno zaino della North Face a 3 euro. Contrattiamo come pazzi scatenati, li mandiamo tutti rovinati e ce ne andiamo in spiaggia ma giusto per dargli un’occhiata perché il tempo non è dei migliori infatti a metà pomeriggio comincia a tirare giù Cristo e la Madonna. Muovendoci in bici siamo costretti a rintanarci dentro un ristorante che sta organizzando un buffet per il compleanno di qualcuno. La sera ad Hoi An è ancora più bella del giorno perché le strade si trasformano in quelle della perfetta città orientale, quella con le lampade di cartone ai margini delle strade, il ponte che è un dragone illuminato e il fiume che ospita una miriade di attività galleggianti. A cena mangiamo il Cao Lau, un piatto tipico fatto di insalata, erbe a caso, carne di manzo, altre erbe a caso e spezie, anch’esse a caso.

Io e Giampaolo continuiamo a mantenere una policy abbastanza severa sulla scelta dei posti dove mangiare: devono fare schifo, devo essere all’aperto e devo far parte di case private. In questo modo riusciamo ad assaggiare la vera cucina scoreggiona del Viet Nam che devo dire non mi stanca mai. La notte del secondo giorno siamo ustionati come stronzi dopo aver passato una giornata al mare a fare un castello di sabbia, una cosa che per fortuna nessuno che conosco ha visto altrimenti non avrei proprio saputo come spiegarla.

Dopo aver mangiato incontriamo un ragazzo sul ponte che distribuisce volantini di una serata in un locale non troppo lontano, open bar a 80 mila dong, 3 euro. Noi gli chiediamo gentilmente dell’oppio ma lui ci dice che qui l’MD è fantastico. Si, come no. Il locale è carino, ma non c’è l’ombra di un vietnamita. Sono tutti europei o nuovozelandesi e ci facciamo subito amicizia. L’alcol è pessimo, il rum e cola sa di tubature, il gin tonic di aspirina.

Ad un certo punto la situazione degenera e parte a tutti la saudaji per cui giochiamo a biliardo, ruttiamo, urliamo fino a che arriva un tipo inglese con delle pupille grandi come bottoni. Io gli chiedo se sta in bomba lui mi dice di no, che ha solo preso del Diazepam. Ah vabbè ok, gli rispondo.

Ti basta poco per odiare Da Nang e a noi è bastato ancora meno: prima di imbarcarci per Ho Chi Minh decidiamo di fare tappa da uno scoreggione e mangiare qualcosa. Il lato positivo delle piccole città è che il disagio è sempre circoscritto ad alcuni luoghi piuttosto evidenti, quando sei in una grande città invece è molto più difficile non confondere il casareccio con la pura e semplice merda. Per questo motivo finiamo nella peggiore baracca che fa cose da mangiare a pochi chilometri dall’aeroporto. Ci accolgono un paio di signore unte che vedendoci sorridono e ci fanno accomodare. La scelta in questi posti è piuttosto ridotta, sempre meglio chiedere “quello che fai di più, nel miglior modo possibile” così non rischi di trovare nel piatto oggetti contundenti, pezzi di vetro, mosche ecc. Ci portano un piatto unico di riso, vegetali bolliti, mezzo uovo sodo a testa e alcuni pezzetti di frittata, il tutto accompagnato con una ciotola di brodo vegetale con minuscoli gamberetti all’interno.

Dopo la prima manciata di riso entriamo in contatto con il sudiciume di quel luogo, oltrepassando il livello visivo e olfattivo e accedendo ad uno sensorialmente più completo. La frittata è del ‘48, le verdure sanno di tubatura (un sapore che torna spesso sulle tavole di questi scoreggioni) e mi basta un solo semplice sorso della zuppa per capire che se ne faccio un altro poi muoio. Le signore sorridono spesso e ci dicono delle cose in vietnamita, indicandoci i piatti, forse un modo per consigliarci il modo migliore per consumare il pasto o forse solo un avvertimento del tipo “mio marito Cheng è morto proprio così”. Io finisco quasi tutto mentre Giampaolo comincia ad informarsi sulla salmonellosi. Ci alziamo, paghiamo e prima di uscire io do un’occhiata furtiva al retro bottega e mannaggia a me a quando l’ho fatto: vedo un ambiente scuro e umido dove un paio di signore sono sedute per terra e lavano le stoviglie con dell’acqua fetida che scorre in un canale sul pavimento. Scappiamo facendoci forza e fino all’arrivo dell’aereo ad Ho Chi Minh sarà una costante ricerca della peggiore malattia che ti può prendere se ingerisci cibo guasto o acqua di fogna. Come ho già detto la salmonellosi è in pole position ma anche la paralisi da molluschi va alla grande. Appena fuori il nostro Gate, nell’aeroporto di Da Nang, mi prendono dei crampi e sia io che Giampaolo cominciamo a sentire una musica minacciosa di sottofondo. Per fortuna tutto si conclude con un’innocua scarica di black shit, di quelle elegantemente coperte da un colpo di tosse.

Ho Chi Minh City è come Los Angeles, coperta 24 ore su 24 da uno spesso strato di foschia, smog e agenti atmosferici socialisti. Poco prima di atterrare ci spaventiamo: il colpo d’occhio è impressionante, la città si estende per più di 2000 km quadrati e gli abitanti, oggi, sono circa 10 milioni. Anche se vieni da una grande città, anche se sei abituato al traffico, anche se hai presente la tipica megalopoli occidentale, appena metti piede per le strade di Ho Chi Minh City ti sembra di stare dentro Independence Day, la scena quando tutti cominciano seriamente a cacarsi sotto. Avevamo appena assaggiato il caos vietnamita ad Ha Noi e ora ci rendiamo conto di non averlo neanche sfiorato. I sensi di marcia non esistono, i semafori non esistono, non esiste il buon senso, non esiste l’ossigeno. Tutti vanno in giro con una mascherina davanti al viso (come nella maggior parte del Viet Nam) e dal punto di visto architettonico la città non sembra affatto una città vietnamita. I grattacieli sono parecchi ma gli emblemi del socialismo (come la falce e il martello, le strutture grigie e imponenti, i messaggi del Partito su famiglia e patria) si alternano a quelli del capitalismo (Guess, Banana Republic, Sony e Canon). Dopo aver preso un taxi raggiungiamo il nostro hotel a piedi rischiando la vita un sacco di volte. Per fortuna la camera è decente, c’è doccia e WiFi, tutto il resto non conta e questo lo capisci solo se fai molti viaggi.

I nostri giorni ad Ho Chi Minh City sono frenetici come se i suoi abitanti ci avessero attaccato una qualche sorta di ballo di San Vito. La sera in cui arriviamo ci rendiamo improvvisamente conto di non avere del tempo effettivo per gustare le attrattive della città, così non facciamo in tempo a poggiare il culo sul letto che siamo già in strada. La nostra sempre presente, che Dio la benedica, guida Lonely Planet ci consiglia un tragitto di 5 chilometri a piedi per raggiungere tutte le maggiori attrazioni del centro. Un palazzo con una falce e il martello, una statua con un samurai che una volta ha salvato tutti, il palazzo delle poste progettato da Eiffel, un altro paio di falci e martelli.

Se posso dare un consiglio a chi si approccia per la prima volta a questa città è che quasi tutto quello che le guide vi dicono è sacrificabile, nel senso: io sono di Roma e vado al centro due volte l’anno perché di cocci e anfore e capitelli ne ho un po’ le palle piene. Chi va in Viet Nam, prima di vedere il Viet Nam non può far altro che pensare all’Hollywood Viet Nam. Puoi sforzarti di immaginarlo lontano da un paesaggio martoriato dalla guerra ma non ti sarà semplice. C’è solo un momento, anzi un paio d’ore per l’esattezza, in cui devi fare i conti con la guerra in Vietnam, ed è il momento in cui decidi di visitare il Museo Degli Orrori di Guerra, nel centro di Ho Chi Minh City. I tre piani e il cortile dell’edificio sono gli unici luoghi in cui il Viet Nam torna ad essere quello per cui tutto il mondo lo ricorda. Appena entrati si capisce subito la psicologia che vuole assumere il design della struttura: nel cortile sono esposti i carri armati, gli Apache, i caccia e le bombe con cui l’esercito americano decise di entrare in un paese di agricoltori e il messaggio è chiaro, “guardate come sono arrivati e guardate come se ne sono andati”.

Fin dai primi minuti della visita la personalità d’acciaio di questo paese si sveglia dopo un umile letargo che decide volontariamente di mantenere in tutto quello che i loro abitanti fanno. Accanto ad ogni mezzo d’attacco c’è scritto cosa fa, quanta gente ammazza e in quanto tempo, e le cifre sono sbalorditive. Un’altra cosa che mi lascia secco è percepire per la prima volta la presenza reale di queste macchine, di queste bombe. Il colore verde militare, così utilizzato da chiunque, dovunque, e gli interni dei mezzi blindati puzzano di distruzione e di follia. Non ero mai stato vicino ad un carro armato o un Apache o un Chinook, e ora che l’ho fatto devo dire che è proprio una merda. Non sono affascinanti come nei film, sono enormi, ingombranti, arrugginiti e scomodi. Una signora all’entrata ci dice di cominciare la visita dal terzo piano e scendere poi fino a terra, ulteriore segnale di voler provocare un preciso effetto. Una serie di pugni nello stomaco ci spingono attraverso ogni sala, dove una macabra ironia (un cartello che recita l’inizio della Dichiarazione d’Indipendenza degli Stati Uniti)

si alterna alla visione esplicita degli effetti raccapriccianti dell’Agente Arancio, un’arma chimica, un esfoliante per essere precisi, che gli americani usarono sul territorio vietnamita per oltre 15 anni.

Rimane sempre ibrida la posizione che lo spettatore dovrebbe assumere di fronte a uno dei peggiori crimini contro l’umanità. Non mancano, infatti, le citazioni rammaricate dell’allora Segretario alla Difesa McNamara che, dopo aver ucciso 5 milioni di vietnamiti, permette all’America di smarcare l’appuntamento con la propria coscienza collettiva con l’ormai celebre “Si, avevamo torto, avevamo maledettamente torto. Ora dobbiamo spiegare perché alle generazioni future”

uno scioglilingua fatalista che vuol dire tutto e non vuol dire niente perché a me la Guerra in Vietnam me l’ha spiegata Francis Ford Coppola e me l’ha spiegata male. Un solo termine ti viene in mente di fronte alla politica estera che gli Stati Uniti perpetrano da oltre 50 anni: nazisti, e non bisogna essere di parte per capirlo, bisogna solo essere umani. La guerra è atroce e questo te lo insegnano a scuola. Ma in questo sistema di interessi globali e radicati posso dire, io, di non averla mai fatta? No. E sta qui il punto ed è per questo che ogni occidentale che se ne va dal Museo degli Orrori porta con se una visione che, nonostante cercherà con tutto se stesso di seppellire sotto migliaia di meravigliose Costituzioni, sarà l’unica grande verità: sei stato un soldato anche se non hai sparato. Non entrerò nei particolari delle atrocità che abbiamo visto lì dentro perché quelle il cinema ce le ha fatte tutte vedere. Il senso autentico della realtà, invece, è un effetto che per fortuna non è possibile trasporre e che è concesso solo alle persone che cercano. La maestria con cui il popolo vietnamita respinse l’invasore americano è fatto si di bombe e di mezzi blindati, ma mantiene nella sua filosofia il romanticismo di chi crede in quello che non c’è. Ly Thuong Kiet, generale ed eroe nazionale durante la Dinastia Ly, riassume questo concetto in una frase:

I francesi, gli americani e i cinesi che non gli hanno creduto ora sono tutti morti. Usciamo così dal Museo che sono appena le 10:30 del mattino e abbiamo tutto il tempo per conseguire quello che successivamente definiremmo come sport estremo: raggiungere il Delta del Mekong in motorino. Si, detto così non fa effetto ma se ora vi dico che tra andata e ritorno bisogna farsi 170 chilometri forse un po’ di effetto lo fa. Alla guida c’è sempre Giampaolo perché nel frattempo io non mi sono ficcato nel cervello il floppy del motorino come Neo fece in Matrix con quello del Jujitsu. Il viaggio mette a dura prova il mio concetto di resistenza fisica e siamo costretti a fermarci several times perché i dolori al culo e alla schiena sono insopportabili. Siamo costretti a usare le strade che non sono a pedaggio perché i motorini non possono fare le autostrade e questo vuol dire RALLY. Il manto stradale non è sempre una ficata ma come ci hanno insegnato chilometri e chilometri di selciato, le due ruote sono IL modo per vedere il Viet Nam. Attraversiamo diversi insediamenti, le briciole della provincia di Ho Chi Minh City, grande quanto quella di Città Del Messico. Prima di arrivare a destinazione, nel paese di My Tho, ci fermiamo a prendere del caffè che qui in Viet Nam è scuro e potente e ha un retrogusto indimenticabile di cioccolato e vaniglia. Lo servono con del ghiaccio che intanto abbiamo imparato ad usare senza farci troppi problemi sull’acqua con cui è fatto. Arrivati a My Tho (non senza problemi) incontriamo subito un uomo del posto, sdentato al punto giusto, che ci assicura una barca per pochi dong.

Il tempo si mette male quando saliamo sull’imbarcazione di legno insieme a…insieme a Cheng (non ricordo il suo nome) e una volta in acqua realizziamo quanto sia grande il Mekong, un fiume-lago lungo quasi 5000 km e che nella classifica dei super fiumi occupa la dodicesima posizione.

Il colore dell’acqua è dello stesso verde delle divise dei vietcong e come era stato per le acque di Tam Coc a Ninh Binh, la vegetazione non si limita a crescere ai lati dei corsi d’acqua ma bensì invade anche i fondali, emergendo incontrollabile dalla superficie fluviale.

Entriamo in diversi canali e finiamo su una delle centinaia di isole del Delta del Mekong. Qui l’umidità sputata dalle foreste e dal fango è ai massimi livelli e dopo una breve camminata raggiungiamo una specie di fattoria che tiene in gabbia parecchi uccelli mai visti prima. Dopo aver stretto amicizia con un pitone junkie

contrattiamo il prezzo del nostro pranzo: un pesce di fiume, brutto come la fame ma molto buono, a parte alcune reminiscenze della sempre presente acqua di fogna. E’ completamente fritto nell’olio di cocco e lo mangiamo avvolgendo la carne in fogli di carta di riso, insieme a della menta, cetrioli e altre erbe molto saporite.

Le altre isole che visitiamo sono tutte a base di cocco, che è onnipresente in Viet Nam: dolci al cocco, sapone al cocco, caramelle al cocco, pasta di cocco, olio di cocco, statuine fatte con il cocco, cocco bello, cocco molto fresco. Tornati sulla terra ferma Giampaolo si esibisce nello sport che preferisce più di tutti: incularsi i vietnamiti. Li sgrida per non aver sfruttato a pieno il tempo a nostra disposizione, per averci fatto pagare troppo e per non aver detto la verità su alcuni dettagli. E’ un siparietto molto divertente che si ripete parecchie volte nelle due settimane qui ma che spesso e volentieri risulta come uno sbrocco totalmente infondato (e divertentissimo proprio per questo motivo). Grazie a questi suoi exploit riusciamo ad ottenere le migliori cose a prezzi stracciati e lasciarci alle spalle una nomea di clienti scorbutici che ci fa sentire come i Windsor. “Sei un bugiardo, mi vuoi fregare, mi vuoi fregare perché sono bianco, vergognati!” è la sua formula più utilizzata. Dopo aver lasciato 4 Euro a Cheng parte il toto-morte: il mio telefono è al 20% (dentro ci sono le utilissime mappe per tornare verso Ho Chi Minh City) e dei nuvoloni neri fanno capolino sopra le nostre teste. In questo periodo, in Viet Nam, fa buio alle 18 e questo vuol dire che ci facciamo 3 ore e mezza di motorino, al buio, con la pioggia, con poche Google Maps e senza la possibilità di andare in autostrada. Alle 20:30 siamo a casa pronti per il TG. Una menzione speciale va all’ottima prova attoriale esibita con un poliziotto che sulla statale per Ho Chi Minh City ci ferma puntandoci una torcia in faccia (mossa tra l’altro pericolosissima quando sei su un motorino). Ci vuole fottere 300 mila dong ma io mi ficco tutti i soldi nelle mutande e gli apro il portafoglio in faccia, ripetendo come un ritardato, “PASSAPURT! PASSAPURT! PASSAPURT!”. Lui dopo 6 minuti è talmente schifato che ci obbliga a sparire seduta stante. Roma Nord 1 – Viet Nam 0.

La pioggia non scalfisce mai il nostro spirito d’iniziativa soprattutto se sai cosa significa la pioggia per la terra che stai calpestando. Sembrerà esagerato ma spesso un paesaggio tropicale ha molto più da dire quando l’acqua lo sovrasta, sia dall’alto che dal basso, come un abbraccio amorevole anche se a volte spietato. Durante i nostri tre giorni di permanenza l’isola di Phu Quoc decide di averne tanta di acqua, oltre al suo mare, incazzato come non mai, assisteremo infatti a tremendi e repentini acquazzoni che vanno e vengono nel giro di una manciata di minuti. Questo all’inizio ci spaventa e ci abbatte ma poi riusciamo a trovarne subito i lati positivi, perché la stagione non è alta e Phu Quoc è una manciata di strade sterrate che si apprestano ad essere costruite nella speranza di vedere sempre più turismo. Di bianchi ne incontriamo una decina, sparsi qua e la, tutti vicini ai resort che ospita la strada principale che da Duong Dong, il capoluogo, attraversa parte della costa occidentale.

Tolta quella zona l’isola è selvaggia e sconosciuta più di qualsiasi altra terra che io abbia visto prima. A Duong Dong (niente più che un incrocio tra tre strade) facciamo difficoltà a trovare qualcuno che ci affitti un motorino. Tiriamo fuori un po’ di veleno e nel giro di un paio d’ore abbiamo un mezzo e un luogo dove stare, una specie di raduno bungalow in cui le costruzioni in legno sono tutte aperte e immerse nella vegetazione.

La nostra, a pochi metri dal mare, è spoglia ed essenziale: il letto è coperto da una grande zanzariera azzurra che ci avverte subito dei mostri notturni che potrebbero minacciare la nostra incolumità.

Una volta sistemati decidiamo di testare di che stoffa sono fatti i scoreggioni del luogo e con grande stupore rimaniamo basiti. Finiamo in una bottega all’aperto dove servono BBQ di pesce e frutti di mare, quella che poi scopriremo essere la dieta fondamentale degli abitanti dell’isola. Ne mangiamo parecchia di quella roba perché tutti i piatti costano 30 mila dong, poco più di un euro, e le birre stanno a 10 mila dong, lascio a voi il calcolo.

E’ li che conosciamo Cuong, un ventenne di bell’aspetto che ci dice di lavorare nel resort li di fronte, come receptionist. Prendiamo subito la palla al balzo e gli chiediamo dove possiamo comprare del pepe bianco (uno dei generi più pregiati viene proprio da questa piccola isola) e lui chiama in causa una piccola fattoria a sud di Duong Dong che ha ottimi prezzi e una piantagione tutta per se. Ci diamo così appuntamento a domani sera, quando Cuong sarà libero del lavoro e disponibile a farci da guida. Prima di andare a letto facciamo un salto al rinomatissimo Night Market, nel centro della città e sui suoi banchi vediamo esposti una moltitudine impressionante di animali marini tra cui aragoste lunghe quanto una gamba e dei piccoli squali che decidiamo di voler assaggiare quando sarà domani.

Ci sveglia un nubifragio e riusciamo a sconfiggere il malumore solo andando a comprare 2 buste piene di frutta sconosciuta all’uomo occidentale, fatta eccezione per quelli che hanno letto One Piece. Insieme alla frutta compriamo dei sfincioni dolci che non sono altro che banane ricoperte di riso fritto dentro l’olio di cocco.

Ad un certo punto non ci inculiamo più la pioggia e decidiamo di farci il bagno comunque, che in realtà è ancora meglio.

Percorriamo un bel pezzo di costa occidentale a piedi e sembra di stare in un film di Shyamalan: tutti i resort e i villaggi sembrano come abbandonati sotto la furia incessante della stagione delle piogge che li a Phu Quoc è una dimostrazione di forza che la natura ripete ogni anno. Quello che fanno i vietnamiti è semplicemente sottostare a questa evidente superiorità fisica e aspettare che termini il suo corso per poi ricostruire tutto. Noi siamo in quel momento in cui gli isolani ancora non hanno deciso di darsi da fare e le sdraio, gli alberi, le piccole casette sulla spiaggia sembrano finite li per caso, portate da chissà quale gigante cieco. Troviamo alcuni cocchi per terra e decidiamo di aprirli come degli stronzi. Il risultato è piuttosto scadente perché il cocco è pronto quando tende ad un colore giallo, mentre quelli che troviamo sono marrone scuro e verde pastello. Dopo una giornata passata in acqua ci ritroviamo al Night Market a mangiare svariate conchiglie di mare e un pesce piuttosto grande e molto buono.

La notizia che Cuong domani avrà il giorno libero ci fa ben sperare e nel momento in cui lo vediamo, la mattina dopo, con suo fratello Tuan, prende a tutti la fissa della vita meno che al nostro motorino che si spegne e non si riaccende. Mentre Giampaolo e Tuan passano in città per cambiarlo io e Cuong scambiamo due chiacchiere: mi spiega che quasi tutte le piante che ci circondano in quel momento sono commestibili, compresi i fiori di banana che sono molto buoni nell’insalata. Mi racconta della scuola in Viet Nam, della sua passione per Rihanna, per la breakdance e per i BBQ sulla spiaggia. Quando il resto della banda si riunisce, noi siamo pronti per partire verso Sud.

Basta lasciarsi alle spalle la civilizzazione e Phu Quoc torna ad essere un’isola sperduta nel Golfo della Thailandia. Ci fermiamo nella fattoria del pepe bianco e per poche migliaia di Dong ci portiamo a casa un chilo di prodotto.

Provoco di nuovo le mie emorroidi percorrendo le dissestatissime strade che portano a Sud: è un viaggio di un’ora e mezza nell’entro terra dell’isola, un vero e proprio rally con il mezzo sbagliato. Ci fermiamo in una bottega sulla strada a comprare dei k-way perché intanto sta tirando giù la sempre piaciuta Madonna e Gesù Cristo. Dopo 4 minuti esce fuori un sole massacrante che ci ustiona le braccia: non c’è verso di salvarsi da quei cambiamenti climatici così repentini e tutto ci dice che finiremo come i tedeschi a Via dei Fori Imperiali, ustionati e coi sandali in plastica. Una piccola pausa nei campi di concentramento franco-americani di Phu Quoc, la Coconut Prison, ci ricorda quanto a l’uomo non basti neanche quel paradiso per redimersi dal suo sciagurato bisogno di morte e distruzione. Quand’ero piccolo vidi Dachau, a nord-est di Monaco, il primo campo di concentramento nazista e pensavo che quel tipo passatempo fosse una prerogativa prebellica nella storia del mondo civilizzato. E mi sbagliavo.

Proseguire per arrivare nel villaggio di Cuong è un’esperienza e decidiamo di fermarci da un venditore di frutta e comprarne un po’ per la madre di Cuong, quando vedrà arrivare a casa dei mostri ariani. Proseguiamo verso Sud-Est e quando stiamo entrando nella fitta vegetazione un ragazzo con il mitra ci ferma. Cuong si assenta per una decina di minuti e torna con un lascia passare molto speciale: quella zona, ci racconta, è chiusa agli stranieri a causa della sua funzione militare e nella baia in cui ci fermeremo, una zona di Kem Beach, saremo i primi occidentali ad averci messo piede (un bambino ci farà addirittura una foto con il suo iPhone falso). Lungo la foresta incontriamo dei soldati vietnamiti che si riposano all’ombra di qualche banano dopo aver trasportato grandi quantità di materiale. La reazione che abbiamo nel fermarci sulla spiaggia di Bai Khem è piuttosto ridicola, ma non mi trattengo e bestemmio a cuore aperto, mi spoglio e mi butto in mare che, a differenza di quello della costa occidentale, è una tavola rotta solo da alcune rudimentali imbarcazioni di pesca e che all’orizzonte si mischia con il cielo dello stesso colore.

La sabbia è bianca, non gialla, gialla tendente al bianco, perla, vaniglia, no, è bianca. Restiamo in contemplazione per quasi mezz’ora nelle bassissime acque della baia e mi viene quasi da piangere perché non c’è luogo più bello che io riesca a ricordare. Se infili le mani nella sabbia le tiri fuori piene di paguri e stelle marine e io trovo anche un nove di cuori, pensa te.

Quando ci riprendiamo Cuong e Tuan hanno apparecchiato un tavolino insieme ad altri loro amici e l’hanno imbandito con un’insalata di pesce, erbette varie e fogli di riso.

Da lì in poi è un susseguirsi incessante di cose bellissime e buonissime, compreso il vino di banana che trangugiamo a turno.

In questa foto io faccio una foto ad un tipo che fa una foto ad una mamma che fotografa sua figlia.

La compagnia si estende e restiamo li fino a che non fa buio. Lasciamo la baia ma una coppia di cani continua a giocare sulla spiaggia: dicono che non sono di nessuno, che ogni mattina dal villaggio scendono al mare, per giocare e poi tornano in dietro. Una vita da cani insomma. Casa di Cuong e Tuan è immersa in mezzo ad altre migliaia di baracche che costituiscono il loro villaggio, il cui nome non è neanche segnato sulla cartina. La casa è completamente aperta e in ordine attraversiamo il salotto, le stanze da letto, la cucina e i sanitari che non sono nient’altro che dei cessi alla turca con dei grandi barili di acqua accanto, utili per scaricare. La famiglia di Cuong è composta da lui, Tuan, sua madre (una donna molto bella e particolarmente curata) e il padre, un tipo non troppo espansivo ma comunque molto felice di vederci. Ci preparano un’infinità di roba e l’apparecchiano per terra come è usanza nelle abitazione private vietnamite.

Mangiamo granchi grandi quanto la mia mano, conchiglie, manghi, piccoli polipi secchi e altro pesce di cui non so il nome. Forse l’unico grande rimpianto che ci portiamo a casa è quello di non aver imparato praticamente niente della lingua che abbiamo ascoltato parlare per 15 giorni. Non avendo alcun ceppo linguistico conosciuto a cui appigliarsi ci sarebbero serviti almeno 6 mesi per riuscire a capire almeno una frase di tutte quelle che ci siamo sentiti dire. I nomi delle cose, del cibo, di alcuni luoghi, di alcune persone rimangono li, come seppelliti sotto un velo di inaccessibilità. Sorseggiamo un distillato locale molto forte e ascoltiamo gli sbrocchi ubriachi di un amico di Cuong che probabilmente si chiede per quale motivo debba condividere la cena con due bianchi. Finisce la serata piegato oltre la ringhiera del patio, vomitando e scoreggiando come se avesse l’apocalisse dentro. Prima di andarcene da quel luogo così lontano, ma ora così vicino, rimaniamo seduti fuori casa di Cuong, guardando le persone che incredule osservano quello strano quadretto di uomini e donne che hanno solo il mondo in comune. Non basta la strada del ritorno, impervia e ritardata da lunghe soste a causa del mal funzionamento del motorino di Cuong che lui stesso chiama “my old friend”, per farci riprendere da quella giornata così speciale. E non basterà neanche l’estenuante ritorno a Roma, passando per i ritardi della China Southern, la visita del quartiere-cantiere di Dien Xa tra l’aeroporto di Ha Noi e la città, due giorni di permanenza horror in un Business Hotel della periferia nord-est di Pechino consumando solo acqua bollita per depurarla da qualsiasi infetta origine, per cancellare l’incisione che questo viaggio ha prodotto e produrrà sulle nostre vita. E’ tempo di tornare indietro, come fanno le onde dopo essersi infrante.

Il viaggio non è costato più di 1400 Euro, compresi i voli e tutti gli spostamenti. Abbiamo vissuto a risparmio è vero ma ci siamo anche concessi alcuni lussi, come quelli dei vestiti ad Hoi An. Per vivere due settimane in Vietnam, spostandoti, ti bastano 300 Euro. Secondo i nostri calcoli, te ne bastano 100 se decidi di non muoverti troppo.

CONCLUSIONI

Niente mi fa crescere più dei viaggi, da quelli fisici che richiedono spirito d’adattamento a quelli mentali che invece contemplano la capacità di saper tradurre le proprie emozioni. Il patriota Ho Chi Minh, dall’alto del suo sacrificio, definiva così il popolo vietnamita: “miserabile materialmente, ma moralmente incrollabile”, ed è proprio così che ho deciso di chiamare questi giorni passati nella giungla, tra le gobbe del drago di Ha Long e gli odori e i sapori della sconosciuta baia di Khem, sull’isola di Phu Quoc. Spero che il ricordo di questi giorni non mi abbandoni tanto velocemente, che la mia permanenza in Viet Nam non sia mai scambiata come una vacanza dalla vita quando la vita mi sembrerà solo una lunga vacanza da quello che invece realmente conta. La pazienza con cui quei luoghi hanno atteso la nostra venuta ha dell’incredibile e non capisco e non capirò mai come alcuni uomini non prendano questo come una priorità assoluta. Io ero uno di quegli uomini e forse lo sono ancora, ma prendersi il beneficio del dubbio è già un passo verso la redenzione. Di quello che avevo sentito dire del Viet Nam non ho trovato neanche l’ombra e fino a che resteremo moralmente incrollabili, di questa parte di mondo vedremo solo la parte migliore. Confrontarci con le grandi distanze ci ricolloca in uno scenario in cui siamo piccoli e leggeri, in cerca di un posto a sedere tra le persone che hanno contribuito ad aumentare la propria conoscenza, non quella sterile e accademica, ma quella la cui unica espressione gode di mille interpretazioni. Che senso ha avuto andare fin laggiù? Mi basta sapere che lo volevo come se il mio desiderio fosse l’unico padrone e il mio compagno di viaggio l’unico testimone. Arriverà il giorno in cui non ci sarà posto al mondo che non potremmo chiamare casa. Quel giorno per me le nazioni cadranno e con loro cadranno i confini, le bandiere, le lingue e le religioni. Quel giorno mi siederò sotto un bel cielo, sorridendo per la meritata vittoria.

Ma andiamo avanti.

Ma andiamo avanti.